第二部 ETAのアプリケーション・機器等への利用例

ETA(支援リクエスト情報)利用ガイドライン

第二部ETAのアプリケーション・機器等への利用例

第1.0版

2018-06-20

ETA普及部会

目次

はじめに

1. 利用者ETA支援リクエスト情報の選択方法

2. ETA-CLOUD サーバー(仮称)システムの提案

2.1 ETA支援リクエスト情報をサーバー上に持つ方法の検討

2.2 支援リクエスト情報を複数のアプリから利用する方法

2.3 利用の流れ

2.4 支援リクエスト情報をETA-クラウドサーバに置く場合のメリット

3. ETAのユースケース

(1) 第一部 「ETAの利用例」(4) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 スマートフォン対応)の仕様例

(2) ETAと関連する国際標準化におけるユースケース

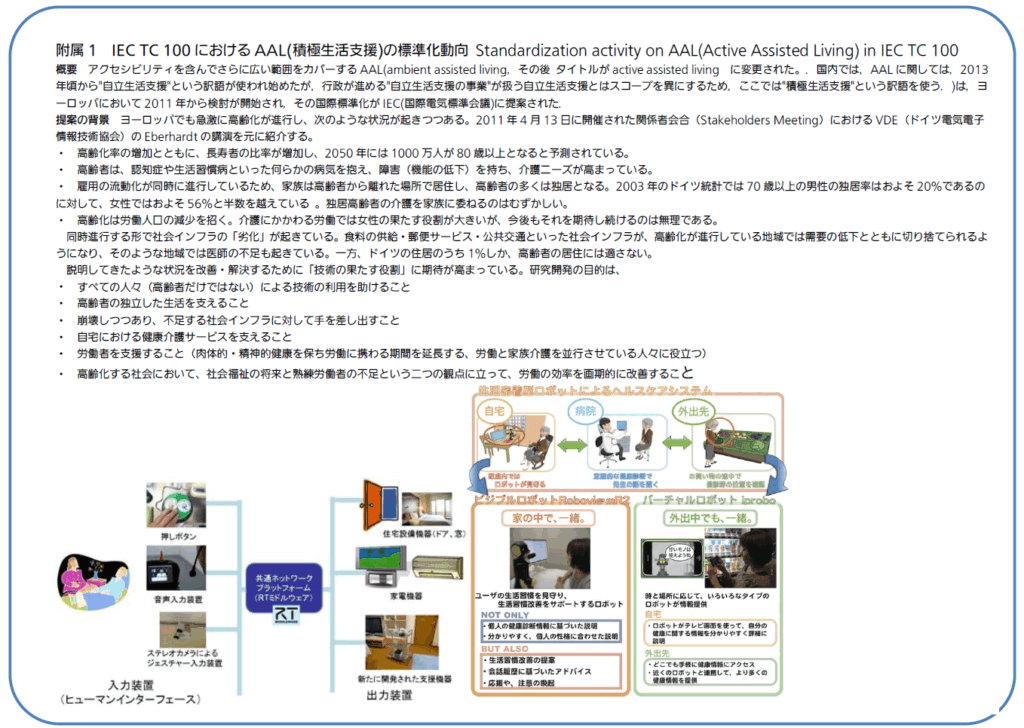

・ 附属1 IEC TC 100におけるAAL(積極生活支援)の標準化動向

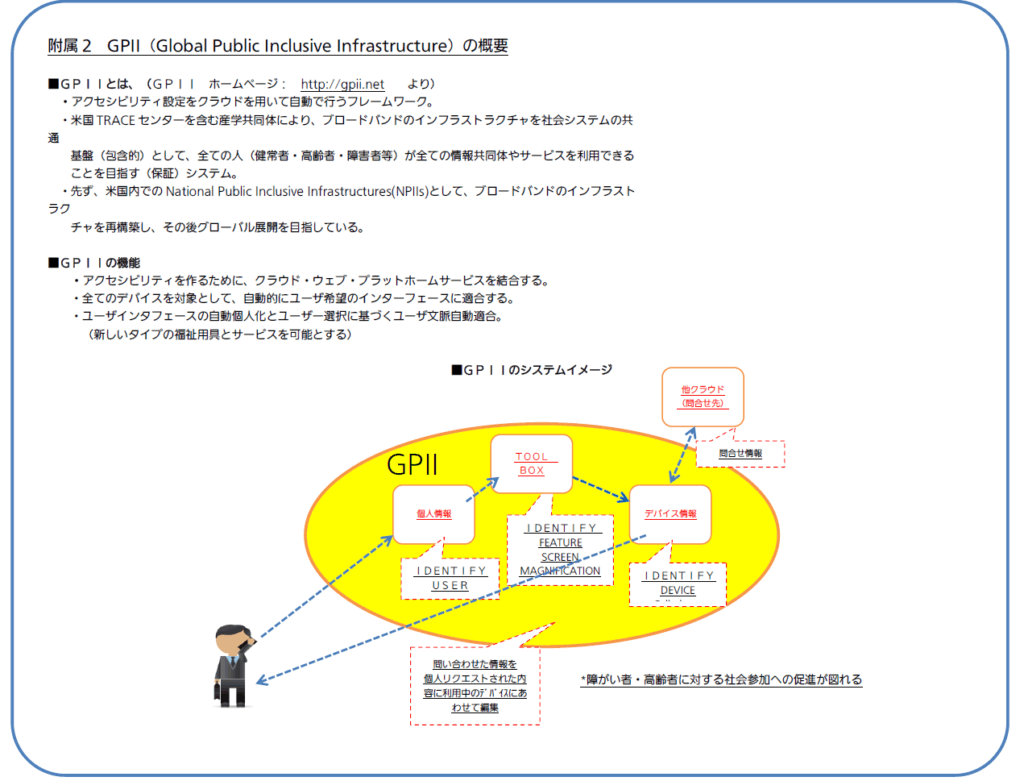

- 附属2 GPII(Global Public Inclusive Infrastructure)の概要

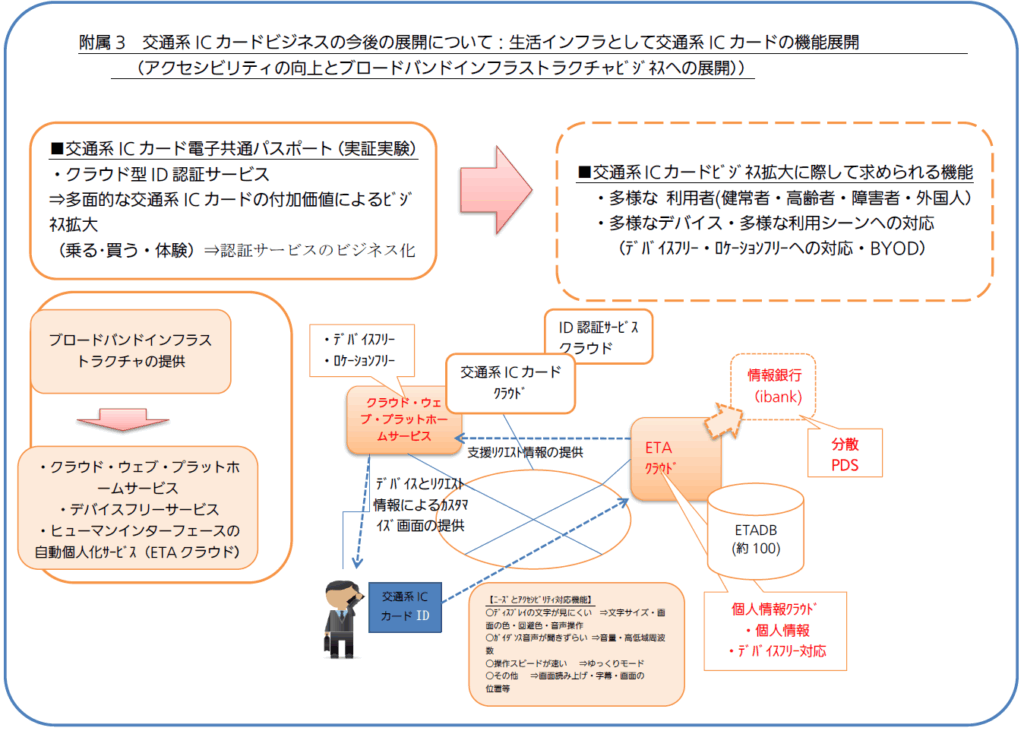

- 附属3 交通系ICカードビジネスの今後の展開について:生活インフラとして交通系ICカードの機能展開(アクセシビリティの向上とブロードバンドインフラストラクチャビジネスへの展開)」

はじめに

第二部では、ETA利用の基本的な要件を「アプリケーション・機器等への利用例」として述べる。まず、「1. 利用者ETA支援リクエスト情報の選択方法」で利用者が自身で、機器一般に対して、どのような支援を望んでいるかという事から支援方法を選択し、カード内か、インターネットのCLOUDに登録する方法について説明する。

次に「2. ETA-CLOUD サーバー(仮称)システムの提案」では、「ETA-CLOUDシステム(仮称)」での実際の運用についての提案が説明されており、カード内に支援リクエスト情報を登録するよりもCLOUDに登録するほうが、さまざまなアプリケーションに共通にETA支援リクエスト情報が効率的に有効に利用できる提案を説明する。

更に「3. ETAのユースケース」 (1)では、カードに登録する支援リクエスト情報をスマートフォンに登録する方法と第一部 「ETAの利用例」(4) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 スマートフォン対応)仕様例」では実際の仕様概要を説明する。

(2)「ETAと関連する国際標準化におけるユースケース」では、ETAとの連携を図るために次のグループの作業を紹介する。その後、当法人発足時の名称が「ETA・AAL推進協議会」となり、AALの普及促進についても事業内容に入れられている。

・ Active Assisted Living(AAL) 日常自立生活支援 附属1 参照

・ GPII(Global Public Inclusive Infrastructure)附属2 参照

1. 利用者ETA支援リクエスト情報の選択方法

① カードの発行申請用紙の一部にETA支援リクエスト情報の選択を追加し、利用者が、自身に必要なETA支援リクエスト情報を選択して、カード発行者に提出する。カード発行者は、カード内にそれらの支援リクエストを登録するとともに、ETA-CLOUDシステムにもそれらを同時にUPしても良い。

② 利用者がPC、スマホ、タブレットなどにダウンロードした「ETA支援リクエスト情報の選択アプリ(仮称)」を使用しながら、自身に必要な支援リクエスト情報を選択し、次に述べるETA-CLOUDシステムにそれらを自身のIDと共に後に決められるセキュリティ条件のもとにUPする。また、選択に於いては、100以上もある支援リクエスト情報を利用者が選択することは容易ではないので、系統的に並べられた支援リクエスト情報のリストのプロファイルから選択できるようにする必要がある。また、アプリケーション側では、機器側の機能から制約があることから、それらのプロファイルの中から可能なもので支援することとする。

③ 上記の場合にも金融機関、交通機関のなどの店頭でカード発行手続きの時に、店頭に設置されている端末等の「ETA支援リクエスト情報の選択アプリ(仮称)」を使用して、カードに登録すると共に②と同じようにETA-CLOUD(仮称)にUPしてもよい。

④ 「ETA支援リクエスト情報の選択アプリ(仮称)」では、PC、スマホ、タブレット、端末等の機能を用いて、利用者が必要とするETA支援リクエスト情報を設定して、その効果をシミュレートして確かめる機能があると良い。

2. ETA-CLOUD サーバー(仮称)システムの提案

2.1 ETA支援リクエスト情報をサーバー上に持つ方法の検討

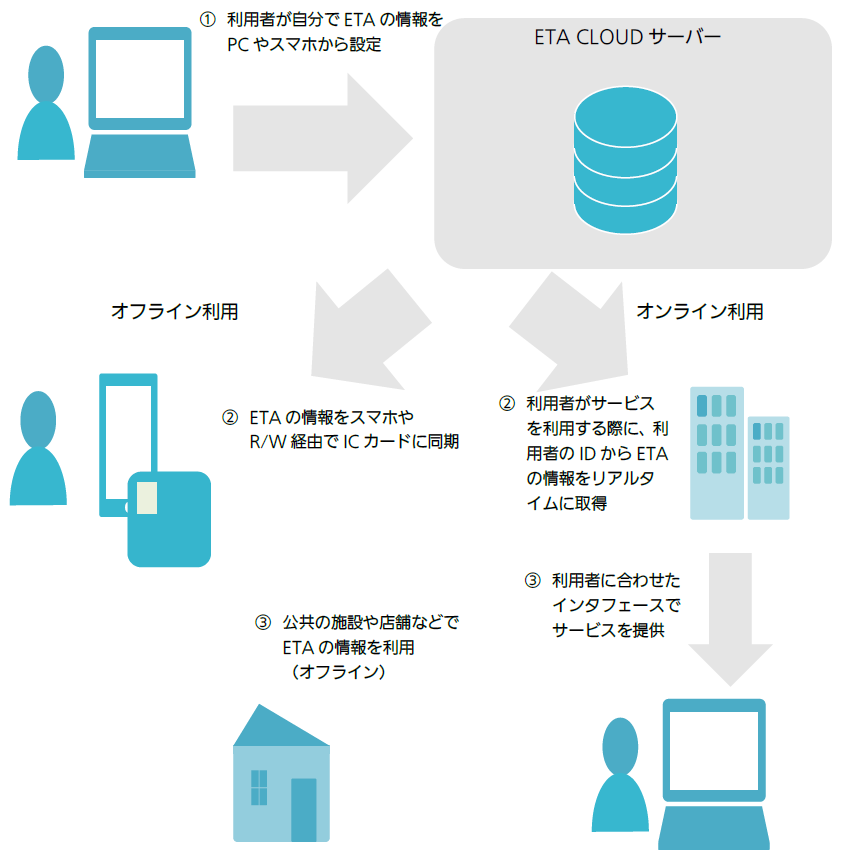

ETAの支援リクエスト情報をICカードやスマホなどの端末と、サーバーの両方に持つことで、常にサーバーに設定されたETAの情報は、利用者が持つ複数の端末に同期することとする。これにより、端末の買い替えなどによる情報の引き継ぎや、情報の一元管理が可能となる。

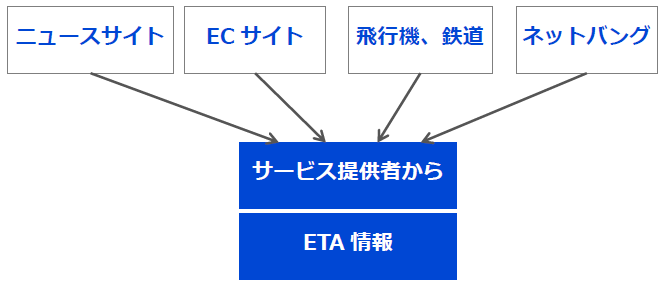

2.2 支援リクエスト情報を複数のアプリから利用する方法

- サーバー上に格納された支援リクエストを許可された特定の組織(例えば契約を結んだ企業・機関など)から利用するということも考えられる。また、ニュースサイトなどが利用者IDに紐付くETAの支援リクエスト情報をサーバーから取得し、利用者が見やすいデザインで情報を表示することなどが考えられる。

- 別途セキュリティの設計は行う必要があるが、利用者のIDがあれば利用者のETA情報を取得できるため、ICカードが必須ではなくなる。ただ、カードを利用する場合は、ID入力を省くメリットがある。

| 様々なアプリケーションに使用される機器が、支援リクエスト情報を共有するクラウドサーバから取得可能なシステムとすることで、一つの情報用の社会インフラが構築され、効率的に多くの機器利用者の便宜を図ることが実現する。 |

2.3 利用の流れ

2.4 支援リクエスト情報をETA-クラウドサーバに置く場合のメリット

1. 事前にアプリケーション・インタフェースを定義することでサービス提供者が利用しやすい環境を作る。

2. 利用者のETA支援リクエスト情報が利用機器の変更時、或いは、初めて利用するETA対応の機器*にも、それまでのIDで、そのまま利用が可能。(* 共用契約済であること)

3. 利用者のETA支援リクエスト情報をカードを経由しなくてもIDを指定することで常に最適化が可能。

2.5 ETA-CLOUDサーバーシステム(仮称)の利用方法の検討

2.6 ETA 支援リクエスト情報をサーバー上に持つシステムのコマンドAPI とセキュリティ及びシーケンスの検討

① 条件 利用者の必要な支援リクエスト情報が「ETA 支援リクエスト情報選択アプリ」にて選択されていること。

② ETA 支援リクエスト情報をETA-CLOUD サーバー(仮称)上の利用者ID の指定する場所に登録するためのコマンドAPI とセキュリティ

③ ETA 支援リクエスト情報をETA CLOUD サーバー(仮称)上の利用者ID の指定によって読み出すためのコマンドAPI とセキュリティ

注) 読み出すときには、IC カード内の支援リクエスト情報とETA-CLOUD サーバー(仮称)の内容が一致していることも確認する。一致していない時には、サーバー側の支援リクエストのリストに合わせる。

④ ETA 支援リクエスト情報をETA CLOUD サーバー(仮称)上の利用者ID の指定によってメンテナンス(共有化、初期化、更新、廃棄など)するためのコマンドAPI とセキュリティ

3. ETAのユースケース

ここでは、幾つかの実現性のある例で、企業・機関が具体的にETA機器や関連システムの開発が可能となるかの検討をおこなう。また、この「ETA利用ガイドライン」において、どのような事を定め、或いは定めない事が、ETA関連事業の発展になるかも考慮する。

(1) 第一部 「ETAの利用例」(4) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 スマートフォン対応)の仕様例

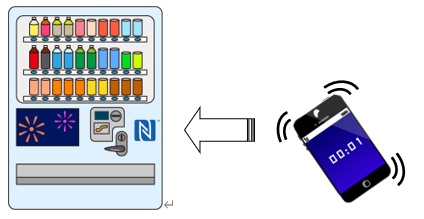

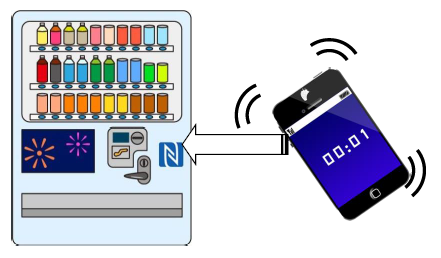

本実証実験用ICカード・フェリカライトSのカードの代わりに、当時の最新のNEXUS5(ANDOROID OS4.4)のNFCカードエミューレータモードを利用して、飲料水の自販機のシミュレーションである。

I. 概要

II. はじめに

III. デモ動作環境

IV. 動作イメージ

V. スマートフォン対応アプリ

VI. デモ用自動販売機アプリ

I. 概要

スマートフォンをICカードの代わりに使用します。

II. はじめに

現在、交通カードや電子マネーのアプリケーションでは、カードの他にカード機能をスマートフォンに持たせて利用する方法がすすめられている。

そこで支援リクエスト付ICカードと同じ機能をスマートフォンで実現する。NFCを用いたカードエミュレータ機能は新たな試みでもある。この方法のメリットとしては、将来、支援リクエスト情報の設定を変えながら、一番良いマンマシンインタフェースの設定を求めることや、その求めた支援リクエスト情報のセットをカードにコピーするなどが考えられる。また、スマートフォン自体の操作性の向上にも役立てることが可能である。

今回は、自動販売機を例に入力支援要求の動作デモを実現すると共に、スマートフォンにおいてICカードと同じ機能を実現する。それに伴い、今回の実証実験のデジタルサイネージと電子化メニューでの利用も可能とする。

III. デモ動作環境

【ICカード】・Android 4.4(Nexus5)(仮)

【自動販売機】・OS:Windows 7/8 64bit・ICカードリーダ

IV. 動作イメージ

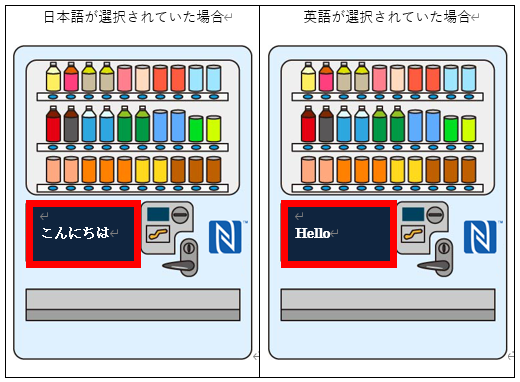

入力支援情報を設定したスマートフォンを自動販売機にかざす。

入力支援情報に設定されている言語に表示が変わります。また、音声ガイドも同様に変化する。

端末側へ支援リクエスト情報保持時

電波環境に関係なく動作が可能で、インターネットや電話回線を使用しないため通信コストは掛からない、サーバー側の負荷分散が可能となる。

(インターネット接続や電話回線使用時には通信費用が掛かる)

V. スマートフォン対応アプリ

あらかじめ設定しておいた動作モードにより、簡易設定と詳細設定に切替わる。各々の設定メニューにおいて、支援リクエスト情報の設定を行う。

VI. デモ用自動販売機アプリ

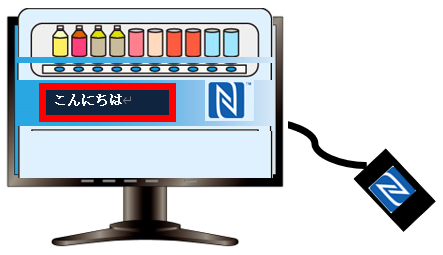

自動販売機の代わりに、パソコン上に自動販売機と同じような動作をするシミュレータを実現する。

(2) ETAと関連する国際標準化におけるユースケース

ETAは機器のあるところ、その利用における「国際/国内標準規格の支援方法の仕組み」であることから、あらゆる分野にわたる共通の情報社会インフラを構築することが可能である。

国際の場では、シニアを、以下に述べるようにIT機器等で、社会生活・日常生活を支援する取り組みにが始まっている。

ここでは、その主なものを紹介し、今後、話し合いを通じて、これらのグループと密接にコンタクトしていく必要があると考える。それは、ETAは個々の利用者の状況に応じたIT機器等の操作支援を設定することで、デジタルデバイドされがちな、機器の扱いが苦手な人や障がい者、シニアに対して必要とされる支援の仕組みであるからである。

その様な取り組みの中では利用者の安全確保・法律違反等の事由を除外すれば、それらのシステムは利用者主体で運用されるという人の尊厳・意思を考慮しなければならない。

利用者の周辺にセンサー等を配置しケアするたシステムにより、利用者が特に認知しなくても様々な機器が日常生活をサポートするという考えは、便利のように見えるかもしれないが、全ての人が快適に暮らせるかと言う事では問題があるかもしれない。

例えば、特にシニアは、日々自身の状況が変わっていき、それまで出来ていたことが、ある日突然出来なくなることがあり、その人のその状況の要望を反映し、設定できる仕組みが必要である。

また、シニアだけでないが、人々の家族、親族、友人、ご近所、社会とのコミュニケーションの減少、断絶は、その人にとって大きな生活問題である。更に、海外から日本に旅行に来られる方もコミュニケーションに障害があることも考えられる。

話は、初めに戻るが、もう一つの多くな危惧は、人口の高齢化と共に、出生率の減少に伴う働き手の減少であり、現在でも様々な分野で人手不足が叫ばれている。IT技術で少しでも暮らし良い生活環境を維持することは、大きな問題である。国内での動きは無くもないが、まだ、初期の段階である。

以下に主な国際や海外で考えられている主な例を示し、ETAからの働きかけについても記載する。

- Active Assisted Living(AAL) 積極生活支援 附属1 参照

- 2015年11月18日 IEC/System Committee AAL Workshop in TOKYOに於いて「ETA(機器操作のしやすさ向上)を AALに組み込む可能- ETAはAALシステムをより友好的にする」を主査が講演した。

- 2016年11月 ユースケース「Improve communication between user and equipment by ETA (Enhanced Terminal Accessibility) VISIT to JAPAN」と題して提案

- GPII(Global Public Inclusive Infrastructure)附属2 参照

- 2016年 米国のグループにETAの概要資料を送付

- GPⅡを参考にして作成した「附属3 交通系ICカードビジネスの今後の展開について:生活インフラとして交通系ICカードの機能展開(アクセシビリティの向上とブロードバンドインフラストラクチャビジネスへの展開)」

以下のページに。それぞれの概要説明がある。AALについては、山田肇先生の「2011年8月ヨーロッパにおけるAALへの取組みとIECへの提案」から引用させて頂いた。