第一部 ETA利用の概要

ETA(支援リクエスト情報)利用ガイドライン

第一部ETA利用の概要

第1.1版

2019-11-13

一般社団法人ETA・AAL推進協議会

第1部 ETA利用の概要

目 次

はじめに

1. ETAの規格について

1.1 ISO/IEC 12905の概要

2. ETA規格の内容

2.1 ISO/IEC 12905 (JIS X 6905)

2.2 規格の内容

2.3 ETAの仕組み

2.4 ETAの利用方法

2.5 ETAのセキュリティの考え方

2.6 ETAの利用例

(1) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 ATM

(2) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 デジタルサイネージ

(3) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 電子化メニュー

(4) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 スマートフォン対応

(5) すべての電話機がシニア、障がい者にも利用可能な電話に変身

(6) 公共の場の端末や証明書発行機器を使いやすく

(7) 車の運転の安全支援に

(8) テレビをETA対応でもっと利用し易く

(9) 家電もETAでフレンドリーに

(10) 「ID+支援リクエスト情報」で出来ること

(11) Cloudサーバーでの支援リクエスト情報の活用

(12) 支援リクエスト情報はスマートフォンにも

(13) ETA対応のタブレット型コンピュータでこんなことも可能に

(14) タッチパネルで利用する機器

(15) ETA対応の電子看板なら

(16) ETA 対応の電子看板+WiFi 或いはブルートゥースなら

(17) 駅の時刻表をデジタルサイネージに

(18) タクシーの乗客サービス

(19) 独居のシニアをサポート

(20) ネット上の会話をサポート

3. ETAの運用ガイドライン

3.1 ETA対応機器の互換性の確認方法

3.2 ETA対応機器の識別方法

3.3 国内利用における支援リクエスト情報の追加規定

4. Q&A

5. 今後の課題

5.1 喜多先生とのメールでの話し合いの経緯記録

5.2 国際規格ISO/IEC 12905についての意見集約と提案について

はじめに

第1部では、ETAの規格の概要と簡単な利用場面の説明を行う。

IT機器などの利用が日常生活や社会生活に入り込んでくる。それらの機器がどんどん高機能になるのに反して操作がシニアや障がい者にとって容易なことではなく、せっかく便利なものも利用に躊躇することがある。或いは、それらの機器が使えると言っても、なんとか時間をかけて頑張れば「使える」というのと、ストレスなく「楽に使える」という差は、決して小さなことではない。

ETA(支援リクエスト)の普及の必要性は、人間と機器の間のコミュニケーションをスムーズにして、「楽に使える」を実現するばかりか、人間と人間の間の意思の疎通をも良くし、今迄制限されていた日常生活を豊かにし、又、社会参加の機会をも増やすという社会インフラの整備と言う意味合いもある。海外観光客へのおもてなしの多言語化だけでなく、国内外の障がい者に利用しやすくすることや超高齢者社会という時代に備えてETA対応機器の利用・普及を願っている[o1] 。

1.ETAの規格について

1.1 ISO/IEC 12905(JIS X6905) の概要

- 規格化の経緯

・ ISO/IEC 12905の国際規格化は、ISO/IEC JTC1/SC17の国内事務局である、一般社会法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)で行われ、2016年度まで、ETA活動への支援があった。

・2008 年6 月に日本からの国際標準規格化の新提案(NWI: New Work Item)「カード所持者に適したインタフェースを用いる、使いやすさを向上させた端末(Enhanced Terminal Accessibility (ETA) using cardholder preference interface)(以下ETA)」は、2008 年9 月に投票の結果、7 ヶ国(日本、中国、ドイツ、フランス、ニュージーランド、オーストラリア、英国)の規格開発への参加表明及び賛成多数で新規提案が承認された。

・ 2008 年9 月にロンドン(英国)で開催されたISO/IEC JTC 1/SC 17/WG 4(以下SC 17/WG4)国際会議で正式にETA に対して規格番号ISO/IEC 12905 が付与されたことが確認され、エディタに寄本義一氏と英国のJim Riddell 氏が選出された。

・ 2009 年10 月25 日から2010 年1 月25 日まで、ISO/IEC 12905 のCD 投票が行われた。日本は、内容を補完する技術的なコメントがあったために、条件付反対で投票を行った。

・ 2009 年から経済産業省の国際標準化の調査研究のテーマとして、この規格が取り上げられ、SC17/WG4の審議をサポートするためにJBMIAにETA委員会が発足し、2012年度迄継続された。また、国内、国外の関連団体との協力体制を確立するとともに、CD 投票の結果に従い、日本からのテキスト齟齬の修正のコメント処理が行われ、SC 17/WG4 で確認されたのちに、FCD 投票に進んだ。

・ 2010 年6 月24 日から2010 年9 月27 日まで、ISO/IEC 12905 のFCD 投票が行われた。FCD 投票結果は、フランス及び日本の編集上のコメントがあったが、反対は無く次のステージに進むこととなった。

・ 2010 年10 月28 日から10 月1 日に高松市(日本)で行われたSC 17/WG 4 会議において、FCD 投票時のフランス及び日本のコメント処理を行いSC 17/WG 4 で確認されたのちに、FDIS 投票に進むことになり、テキストはISO/IEC Information Technology Task Force (ITTF)に送付された。また、障がい者、シニアがカードシステム端末利用に関して、国内関連団体や関係者に対する聞き取り調査・検討を行った。

・ 2010 年11 月3 日からスイスのジュネーブで開催されたISO-IEC-ITU 合同のアクセシビリティのワークショップにてETA をプレゼンテーションし、ISO、IEC、ITUの各標準化部会に本規格と、その内容を周知していただくことができた。また、いくつかの関連機関及び企業にETA の資料を送付した。

・ 国内外の関連機関、企業を訪問したが、ETA の仕組みを簡単にわかりやすく説明す

る資料の作成が必要になり、その準備を行った。

・ 2011 年5 月末の締め切りで、ISO/IEC 12905 のFDIS 投票が開始された。結果は反対(1 ケ国 オランダ)、コメント付賛成(日本、ベルギー)であったが承認となった。

・ 日本のコメントは、すべて編集上の誤りの修正提案であった。エディタグループが、これらのコメントに対する回答案を作成し、それらを反映した規格本文をジュネーブのJTC 1 に送付した。

・ 2011 年7 月15 日にISO/IEC 12905 が発行(規格成立)された。

- 2013年に一般社会法人 日本ICカードシステム利用促進協議会(JICSAP)によって、ISO/IEC 12905:2011を翻訳したJIS X 6905が発行された。

- 規格制定後の主な活動

- JBMIAカード及びシステム部会ETA実証実験WGの活動として 2014年11月4日から14日 東京国際フォーラムにてIEC東京大会におけるETA/TIM*実証実験を行う。ETA対応カードを用いてETA対応ATM、デジタルサイネージ(3台)、レストランの電子化メニュー(東京国際フォーラム内の3つのレストランで実際に利用)を実際に利用してもらい、アンケート調査を行った。また、カードの代わりにスマートフォンを用いた飲料水自動販売機のシミュレーションを行った。また、カードの貸出システムにより、スムーズな運用とカード管理が出来た。

(*TIMは、Tactile Identification Markの略称で、カードの表面右下に点字3文字分でマークを作り、視覚障がい者等が自身のカードであることや種類を識別、リーダへの挿入方向を知ることが出来る様に加工したもの)

- 2015年6月 JBMIAより、ETA/TIM実証実験の活動に対してグループ活動最優秀賞表彰を頂くことが出来、JBMIAフォーラムで、その活動報告を行う事が出来た。2015年11月18日には、経産省のIECシステム部会東京国際会議のワークショップで、独居のシニアをIT機器によりサポートするというテーマ(AAL: Active Assisted Life)に則り、ETAをそのコミュニケーションツールとして利用するという講演を主査が行い、更に2016年2月のカード部会でも同講演をおこなった。

- その後の活動については、別途資料「活動報告」を参照のこと。

2. ETA規格の内容

2.1 ISO/IEC 12905 (JIS X 6905)

(1) このJISのタイトルは、「IC カード−情報端末の操作性を向上させる カード所持者優先情報」であり、機器に利用者支援機能を追加する時に国際/国内標準規格を準拠することで、システム機器の互換性、運用性、開発費の低減効果などのメリットが生まれる。

2.2 規格の内容

この規格の附属書Aは規格の規定の一部であるが、基本的な支援リクエスト情報は、欧州標準局(CEN)がまとめたEN-1332-4の(Special needs)と後方互換性がある。更に最近の技術的要望と多様な利用者に対応する必要から生体認証関連などが追加されている。また、利用者の要望に応えて、利用者が機器に対して支援を「やってほしいこと(支援リクエスト情報)」、或いは「やってほしくないこと(忌避リクエスト情報)」の両方の記述を可能にしている。「やってほしくないこと」の例は、ある人にとって読みにくい文字表示、その人にとって実行不可能な生体認証の種類などである。

支援リクエスト情報は、ICカードの様な比較的記憶容量の少ないメディアでも記録可能なように、コンパクトな設計となっている。この情報は、国際規格に準じたASN1.BER(Abstract Syntax Notation One = 抽象構文記法1, Basic Encoding Rule(BER)) で、簡単に説明すれば、情報の識別子・タグ(T)―情報の長さ(L)―情報の値(V)から構成それ、タグは、規格で厳密に決められており、情報の長さは基本1バイトであるが拡張可能である。 また、情報の中に更に入れ子でT-L-Vの情報を階層的に拡張も可能である。

この規格で必要なタグは国際規格の規定に従って、支援リクエスト情報用に規定している。情報の値(V)に支援リクエスト情報が入るのが、コンパクト化を図るためにICカードの記録に良く利用されるビットマップ方式を採用している。これは、1バイトの中の1ビットごとに意味を持つようになっている。なんだか難しそうであるが、支援リクエスト情報の設定例もこのガイドラインに記載するので、そちらをご参照すること。

この規格では、メディアの中から、取り出すときの物理的インタフェースの規定はなく、アプリケーション層で利用するための入出力形式(フォーマット)を規定し、 支援リクエスト情報(一つあるいは、それらの連続)を順番に記憶場所から読書きする方法が規定されている。また、この規格には、次の様なプライバシーに対する注意書きがある。

・ 障害、そのものを「支援/忌避リクエスト情報」としないこと。

・ 障害を利用者の識別子(ID)としない事

なお、この規格のメンテナンスは、ISO/IEC SC17が5年ごとの定期見直しにて行う。

参考) ASN.1は情報の構造定義の言語。 通信プロトコルのフォーマットを規定するための言語で、 SNMPのMIBの記述、証明書:デジタル署名、LDAP, Kerberos、TCなど多くのプロトコルで使用されている。 XMLと同様の役割をする。XMLより古く、バイナリ形式に変換する事を想定している。

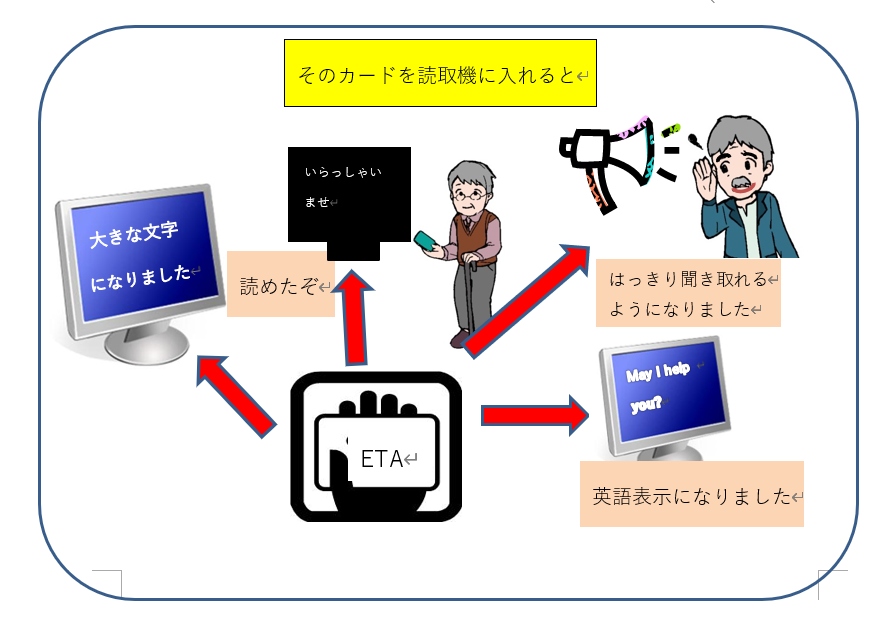

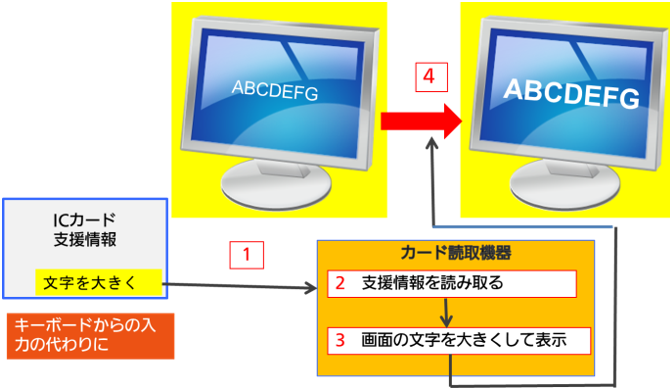

2.3 ETAの仕組み

1) ICカードなどのメディアに、自身の様々な制限状態に対応する支援の方法をあらかじめ記憶しておく。あらかじめ記憶しておく情報を「支援リクエスト情報」と呼ぶ。

支援リクエスト情報は、一つだけではなく、機器側の支援対応の可能性増加のために、複数を記憶することが出来る。例えば視覚障がいの場合に、

「表示文字を大きく」

「表示文字と背景のコントラストを強く」

「表示文字を音声で読み上げて」

等を同時に記憶しておく。

2) 機器を利用する時に、メディアにかかれた情報を機器に読み込ませることによって、機器は、その人がどのような支援を必要としているかを知る

3) 幾つか提示された支援リクエスト情報のうち、その機器が可能な機能を用いてその人が、以降のアプリケーションの利用に於いて操作しやすい環境を設定する

注1) 支援リクエスト情報は、カードやスマートフォン等のメディアに記憶する以外にCloud等にネット上に置いて、個人を識別するIDによって指定することも可能。普及で重要なのは、メディアではなく、支援リクエスト情報の共通利用である。

注2) ON /OFF-LINEを考慮して、メディアに支援リクエスト情報を記憶するか、或いはネットワーク上に置くかを判断する必要がある。

2.4 支援リクエスト情報の登録/更新/削除

2.4.1 支援リクエスト情報の登録/更新/削除の方法

この規格では、支援リクエスト情報の更新/削除の方法の規定がないが、自身の病気や怪我、加齢などで支援リクエストの内容が異なってくる。例えば怪我で目や耳、身体的な制限が過渡的に起こる場合は、この規格では、入院アプリケーションファイル等を創成して、その中でその時点で必要なローカルな支援リクエスト情報を登録する。もしグローバルな支援リクエスト情報と矛盾するようなことがあれば、ローカルな支援リクエスト情報を優先する。

しかし、後遺症や加齢により、不可逆的な状態となった場合は、更新/削除も必要になると思われる。これらは、個人の管理するセキュリティを用いることが望ましい。

- 支援リクエスト情報の登録

カードの発行申請用紙に支援が必要な項目を申請する方法

- 利用者が必要な支援リクエスト情報を申請できるエリアをカード発行申請用紙中に設ける。

- この規格では、100種類以上の支援方法があり、その中から選ぶのは効率的ではないので、本ガイドラインの3章の附属書に選択方法と、制限に対する支援をまとめたもの(プロファイル)を置いてあるので、それを参照すること。

- 支援リクエストが実装されているスマートフォンを利用する。

- 利用者の支援リクエスト情報を選択して、デモアプリケーションで実際に使用してみる。

- 選択した支援機能を確かめたうえで、カードやクラウドに利用者のIDと共に紐付けしてコピーする。

- カードとクラウドの両方に、その人の支援リクエスト情報を掲載する場合には、クラウドにある支援リクエスト情報がその利用者の基本支援リクエスト情報となり、出来る限り、カードとクラウドの両方の支援リクエスト情報が一致するようにシステムは配慮すること。

- 支援リクエスト情報の更新

- 利用者に必要な支援リクエスト情報が変わった場合に、利用者のセキュリティによって更新する。

- カードとクラウドの両方に、その人の支援リクエスト情報を掲載する場合には、クラウドにある支援リクエスト情報がその利用者の基本支援リクエスト情報となり、出来る限り、カードとクラウドの両方の支援リクエスト情報が一致するようにシステムは配慮すること。

- 支援リクエスト情報の削除

- 利用者に必要な支援リクエスト情報が変わって、登録されている支援リクエスト情報が不要になった場合に、利用者のセキュリティによって削除できる。

- カードとクラウドの両方に、その人の支援リクエスト情報を掲載する場合には、クラウドにある支援リクエスト情報がその利用者の基本支援リクエスト情報となり、出来る限り、カードとクラウドの両方の支援リクエスト情報が一致するようにシステムは配慮すること。

- 規格に無い支援リクエスト情報を追加する場合

- 国内/ローカル用に提案

ETAアプリケーションシステムを管理している機関(ID)管理の下に、ローカルで使用する支援リクエスト情報を設定することができる。できれば、これらの支援リクエスト情報の実態を把握するところが欲しい。理由は、その支援リクエスト情報が、一般にも有効で広くメリットがあるものなら、グローバルでの利用も考えられる。

- 国際規格に提案

国内/ローカル用に利用した支援リクエスト情報が、海外に旅行した場合に必要な場合も含めて、国際間でも有効なものであるとした場合、ISO/IEC 12905を管理するISO/IEC SC17/WG4を通して、申請できることが、同規格の10章に規定されている。同様にISO/IEC 12905を利用するにあたって、問題が出てきた場合なども同様に申請する事が可能である。実際的には、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)にあるSC17/WG4国内委員会、SC17国内委員会、情報技術委員会の順で検討して国際への申請可否も検討して頂く

- ONLINE/OFFLINE利用

カードに支援リクエスト情報を格納する場合には、OFFLINEでの利用が可能であるが、カードとクラウドの両方に、その人の支援リクエスト情報を掲載する場合には、クラウドにある支援リクエスト情報がその利用者の基本支援リクエスト情報となり、出来る限り、カードとクラウドの両方の支援リクエスト情報が一致するようにシステムは配慮すること。

2.5 ETAのセキュリティの考え方

- 支援リクエスト情報のアクセスする時のセキュリティの基本

- ETA支援リクエスト情報は、機微な個人情報ではない

ETAでは、例えば無記名カードにETA支援リクエスト情報を付加しても、その利用者の支援が可能な仕組みとなっている。従って、支援リクエスト情報は、個人の機微情報(氏名、住所、パスポート番号等)とは、通常、別ファイルに記憶する。

・ ETAの支援リクエスト情報では、登録・変更等では個人のセキュリティ要件(パスワード等)で行う事を推奨している。ただし、読出しに於いては、通常、利用者は誰に対しても支援の手を差し伸べてもらいたいと願っていることから読出しアクセスフリーとなっている。

注) 規格では、支援情報を読出す場合でもパスワードを付けて良いとあるが、パスワードを知らないETA対応機器は利用できない事になる。また、支援情報全体が、改ざんされていない事を確認する、電子証明を付けても良いとの記述もある。

・ クラウド上にある「支援リクエスト情報」のアプリケーションにおける共用

クラウド上にある支援リクエストをIDで利用者が読出し、利用する機器にそれを伝える仕組みについては、第2部で説明する。

2.6 ETAの利用例

国内外の複数の人達から、「私も昔、ETAと同じ様な事を考えていた」と言うことをお聞きしました。従って、ETAは誰でもが考え付くことなのです。ただ、それを国際規格にしただけなのです。

すべてのマン-マシンインタフェースを持つ機器に、この支援リクエストが備えられれば、操作しやすく機器やその向こうにいる人たちとのコミュニケーションがとりやすい環境を提供できるようになる。

この国際規格のタイトルにある”preference”は「好み」という意味があり、ETAの機能からは多少離れるが、 「個人の好み」と言う味付けをすると、もっと楽しく機器などの操作が出来るようになるかと思う。

以下に、2014年のIEC東京大会の様子と、ほんの少しの利用例を示しているが、他にもたくさんの皆様のアイディアを期待している。

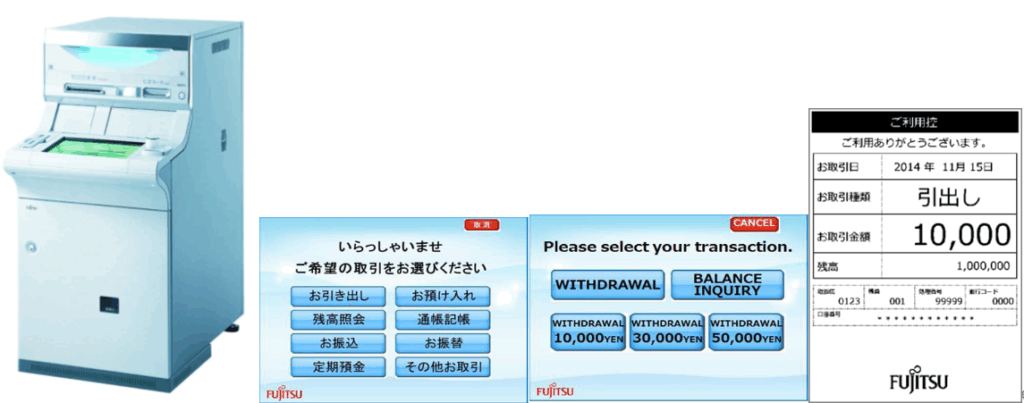

(1) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 ATM

• 実証実験に使用されたATMは富士通FACT-V X200で、簡略化のために試験用紙幣による現金の引き出し機能のみとした。カードは、現在銀行で利用されている接点付ICカードで、カードの管理上、その場でスタッフから借り受け、終了後はスタッフに戻す方法とした。日本語と英語では、音声ガイド、シニア対応の大きな表示、欧米式の10000円、20000円、30000円の固定金額選択方式、ゆっくり操作などの機能を備え、また、レシートの出金金額は、大きな文字の印刷ができるので、来場者にたいへん好評であった。

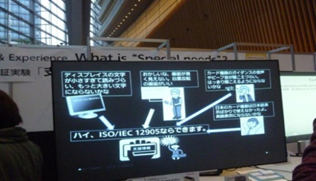

(2) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 デジタルサイネージ

表示は、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語の6言語で、言語ごとに、オリジナル、文字を拡大、文字拡大+白黒反転モード、文字拡大+白黒反転モード+音声ガイダンスの24組が用意された。 実際にカードにしたのは、オリジナルを除く18組。

(3) 2014年11月 IEC東京大会実証実験 電子化メニュー

東京国際フォーラムの三軒のレストラン(レバンテ、ラ・メール・プラール、東天紅)でソニー製のタブレットPCによる電子化メニューを各店舗4台を実証実験期間中に利用して頂き、電子化メニューの利便性を問うアンケートも行った。電子化メニューにおいても、デジタルサイネージと同様に6言語、3種の支援リクエストで18種類の支援リクエストに対応している。

今回の電子化メニューでは、カードをそのタブレットPCの後ろ側にあるリーダにタッチすることで、支援リクエストに対応する表示になる。

音声モードでは、すべてのメニューを読み上げるというのは時間を要するので、今回は料理の写真上をタッチすると指定の言語で料理の音声での説明があるようにした(写真左の黄矢印)。しかし、この方法では視覚障がい者に対しては、位置を知らせる方法に課題がある。

ベジタリアンメニューのマークについては、調べると日本ベジタリアン協会等あったが、今回は、野菜を意味する「葉」を写真に追加した(下の写真右の赤矢印)。レバンテのみが対応した。

アレルギーは、種類も多く、料理の素材の成分調査も困難なことが多く、今回は、スタッフで対応して頂くこととした。その後、開発者によって交通カード(Suica*等)でも、利用可能となった。